労務管理のことなど、まずはお気軽にお問い合わせください。

オンライン・ツール(Zoomやスカイプなど)での労務相談を開始しています。

コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、

当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。

全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。

今年の夏ほどパラリンピックをテレビで観たことはありませんでした。

大会中は、仕事関係者や友人との会話でも話題にのぼることが多かったです。

仕事を終えて帰宅し、毎夜、身体が不自由ながらも必死にがんばっている選手の姿を見て感動していたことを昨日のことのように思い出します。

選手の多くは、会社や役所などで仕事をしながら競技を続けておられます。

パラリンピックは、職場の同僚に障害をもつ社員がいることに違和感を感じない、一緒に働くことを受け入れる素地を作ることに貢献しているのではと感じます。

以前、ある大手カフェチェーンで経験したことを思い出します。

おそらく障害をもっていると思われる店員さんが接客してくれました。

受け答えがスムーズにいかないながらも一所懸命伝えようとする姿、そして休憩中に私のすぐ近くの席に座って、たぶん業務日誌をノートに書いている熱心な姿に感銘をうけました。

おそらく、周りの健常者の店員さんにとっても刺激になっているだろうと。

もちろん、障害者といえども、健常者と同様、いろんな人がいることも事実です。

仕事をしてもらう以上は、一定水準以上の仕事をしてもらう必要があり、障害者ならではの対応も必要となります。

その難しさが、※障害者雇用率を満たしていない中小企業が半数超えるというところに表われていると考えます。

(https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2021/0930140000.html 日本商工会議所調査より)

※障害者雇用率制度とは

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導を行います。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html@厚労省)

とはいえ、将来的には労働人口は減少していき、今まで以上に採用は難しくなっていきます。

そのような中で、いかに人材を確保し、仕事で貢献してもらうか。

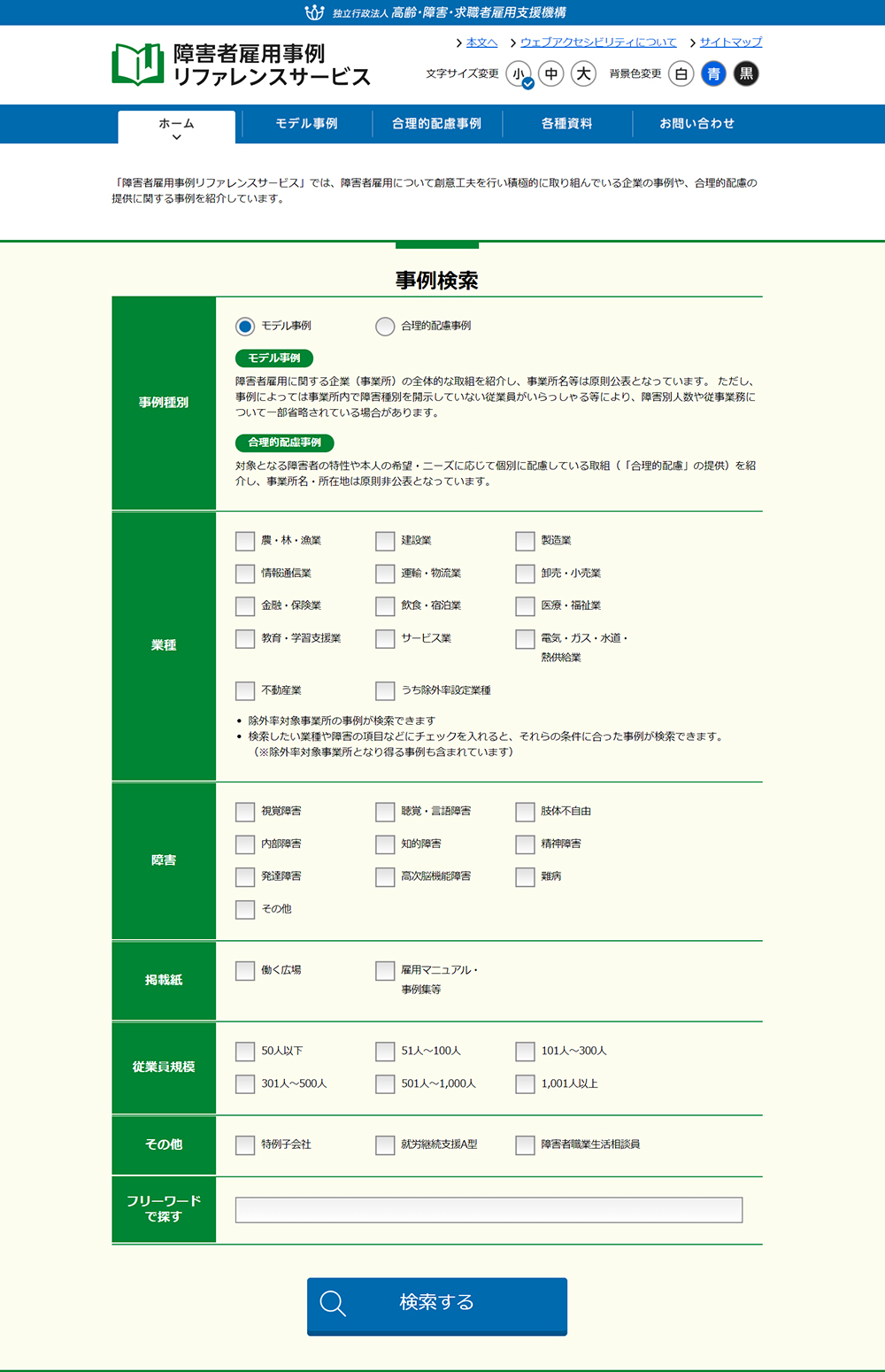

障害者雇用においては、仕事で健常者同様の貢献ができるよう、職場でさまざまな創意工夫をこらしておられることが、各種事例(https://www.ref.jeed.go.jp/「障害者雇用事例リファレンスサービス」@独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)でわかります。

ただし、これらは一朝一夕に整備できたものではなく、試行錯誤を重ねながら今に至っていることが想像できます。

そうであるならば、早めに着手して職場環境を整備していき、将来の労働人口の減少に備えると。

今は、行政も職場に出向いて支援をしてくれるジョブコーチなど各種サポートを用意してくれています ↓

(https://office-arai.com/blog/pdf/20211214.pdf)

障害者雇用の経験がまだないということであれば、まずは、障害者雇用事例を読んだり、ハローワーク等に相談し、情報収集をするところから始めてみてはいかがでしょうか。

上記の内容をユーチューブ動画で説明しています。ご興味あればご覧ください。。。

更新日|2021 12 14

コロナ禍を機に、オンライン・ツールを仕事に使われる方が増え、

当事務所でも、これまで対応が難しかった遠方の会社様とオンラインによる面談ができるようになっています。

全国各地対応させて頂きます。お気軽にご連絡ください。。。

経営者・労務担当者様専用

お問い合わせ・ご相談窓口

お気軽にご連絡ください